Während ich diese Zeilen schreibe, entfernt sich Elephant Island bereits im Kielwasser der Selma.

Heute, im ersten Morgengrauen gegen fünf, tauchte unser Ziel schemenhaft aus der Dunkelheit der Nacht. Zuerst sah man nur den hellen Schein eines Gletschers, wenig später konnte man auch die ersten Landmassen in der Schwärze ausmachen. Kurz darauf – ein magischer Moment – tauchte wenig später, genau neben der Spitze von Cape Yelcho die aufgehende Sonne als orange leuchtender Ball aus dem Ozean.

Was für ein Empfang! Hier an diesem Ort, dem Ziel unserer Reise. Oder dem Ausgangspunkt – wie man es betrachtet. Dies ist der Ort, warum wir hier sind, mit dem alles begann. Der Ort, der schon seit vielen Jahren durch meine Träume geistert, der vor zwei Jahren der Grund war, nach einem passenden Boot zu suchen, einem Skipper und Menschen, die sich für die Idee, hierher zu segeln ebenfalls begeistern konnten. Und nun sind wir tatsächlich hier auf Elephant Island angekommen.

Dies und noch viel mehr geht mir durch den Kopf, als wir die Nordküste entlang segeln, nachdem wir Cape Yelcho und die – wie spitze Zähne eines Ungeheuers aus dem Meer ragenden – Seal Islands passiert haben. Gedankenverloren stehe ich an Deck. Die Wolkenbasis ist hoch genug, die Insel zieht an uns vorbei. Nichts als Fels und Gletscher, Kargheit und Ausgesetztheit.

Noch 15 Meilen sind es bis Point Wild, jenem Ort, an dem Ernest Shackleton und die Mannschaft der vom Eis zerdrückten und untergegangenen Endurance Zuflucht suchten. Fünf Tage waren sie durch die stürmische, eisige Weddell Sea in ihren drei Rettungsbooten gerudert, nachdem sie ihr Camp auf dem schmelzenden, aufbrechenden Eis im April 1916 endgültig aufgeben mussten. Erschöpft hatten die 28 Männer nach 497 Tagen auf See und Meereis am Cape Valentine im Osten Elephant Islands erstmals wieder festen Boden unter ihren Füßen. Festen Boden, der dennoch weder Schutz, noch Aussicht auf Rettung von außen bedeutete, genauso wenig wie Point Wild, für den sich Shackleton wenig später als Standort für die Errichtung eines Lagers entschied. Welches er wenige Tage später, am 24. April, mit fünf weiteren Männern und der James Caird, dem am wenigsten desolaten der drei Rettungsboote wieder verließ, um im 800 Seemeilen entfernten Südgeorgien Hilfe zu holen.

Die übrigen 22 Männer blieben unter der Obhut und Führung von Frank Wild zurück, errichteten aus den verbliebenen zwei Booten eine notdürftige Behausung und harrten dort um ihr Überleben kämpfend weitere vier harte Wintermonate auf eine nahezu unmöglich erscheinende Rettung.

Als wir Point Wild erreichen suchen unsere Augen den Küstenstreifen ab, auf der Suche nach diesem Ort. Aus der Ferne, aus der Nähe, unter Zuhilfenahme von Fernglas und Zoomobjektiv der Kamera. Vergeblich: es scheint dort keinen Platz zu geben. Selbst aus der Nähe offenbart sich lediglich ein schmaler Streifen schwarzen, steinigen Strandes bevor steil dahinter unmittelbar eine hohe Felswand aufragt. Auch nach links und rechts kein Weiterkommen – hier begrenzen Gletscher die Länge. Mittlerweile hat sich der Gletscher, dessen gewaltige Front zu damaligen Zeiten noch direkt vorn an der Felswand lag, mehrere hundert Meter zurückgezogen.

Es ist gerade Flut, doch selbst bei Niedrigwasser bleibt dieses Stück nur ein klitzekleiner, wenige Meter breiter, Handtuch großer Strand. Karg, felsig, unbarmherzig und ungebremst den Elementen ausgeliefert. Und doch sind wir hier richtig.

So sehr wir uns auch bemühen: selbst mit dem Wissen um diese Geschichte, um die Berichte Shackletons und anderer Expeditionsmitglieder … es erscheint unfassbar. Selbst der Gedanke, nur eine einzige Nacht hier auf den wenigen Metern Fels zwischen wildem Ozean und vergletschertem Fels verbringen zu müssen, ist einer, den man lieber schnell beiseite schiebt. Die Vorstellungskraft reicht nicht aus, sich auch nur annähernd auszumalen, was es bedeutet haben muss, hier vier kalte, dunkle Monate zu verbringen, auszuharren. 22 erschöpfte und ausgelaugte Männer in einer notdürftigen Behausung aus zwei kleinen umgedrehten offenen Booten. Die nach dem Untergang der Endurance bereits eine 15 monatige kräftezehrende und verzweifelte Odyssee im und auf dem Eis hinter sich hatten. Die – ehrlicherweise – kaum darauf hoffen durften, dass der waghalsige Coup Shackletons, Worsleys und Co, Südgeorgien zu erreichen und damit mögliche Hilfe zu holen, überhaupt gelang. Es ist wohl einem schier unmenschlichen Überlebenswillen und nicht zuletzt Frank Wild zu verdanken, dass alle 22 Mann überlebt, diese Zeit physisch und psychisch überstanden haben.

Wind und hoher Schwell prallen direkt auf die Küste, das Südpolarmeer trifft hier ungebremst auf die von zahlreichen vorgelagerten Felsen gefährlich gespickte Küste. Weiße Gischt bricht sich hoch und wild schäumend am dunklen Fels. Die Verhältnisse sind heute damit so wie fast immer hier: eine Anlandung ist nicht möglich. Auch nicht für uns. Leider.

Zu gern hätten wir nicht nur vom Deck der Selma aus geschaut, sondern auch einen Fuß auf dieses Stück Küste gesetzt, diesen historischen Boden betreten, die einzelnen Felsen mit denen auf Frank Hurleys Fotos verglichen, den genauen Standort des Lagers gesucht… Selbst dort gestanden, gefühlt … die aufragende Felswand im Rücken, den Blick aufs Meer gerichtet. So wie die Männer um Frank Wild vor mehr als hundert Jahren wochenlang sicher tagtäglich mit den Augen den Horizont abgesucht haben, bis Ende August nach vier langen, bangen Monaten des Wartens endlich und tatsächlich ein Schiff – die Yelcho, ein Wachschiff der chilenischen Marine – am Horizont auftauchte. Shackleton war an Bord und nahm eigenhändig all seine verbliebenen Expeditionsmitglieder in seine Obhut.

Die Männer um Ernest Shackleton haben immer an ihren Boss geglaubt. Und dieser daran, dass es ihm gelingen müsse, jeden Einzelnen von ihnen unversehrt nachhause zu bringen.

Ich habe lange davon geträumt und daran geglaubt, irgendwann hier an diesen Ort zu segeln. Eine Crew zu finden, die an diese Idee und daran glaubt, dass wir das gemeinsam auf die Beine stellen können.

Heute hier an diesem Ort zu sein, mit genau diesen zehn Menschen auf der Selma hierher gesegelt zu sein, die letzten Wochen auf dem Weg hierher zusammen verbracht, gelebt und erlebt zu haben, diesen Moment jetzt zu teilen … all das ist ein unglaubliches Geschenk, macht mich glücklich und dankbar.

Offenbar geht es nicht nur mir so. Wir stoßen gemeinsam darauf an: auf die Kraft zu träumen und an etwas zu glauben, auf Shackleton, auf uns, auf die Selma, auf unsere Reise. Wir teilen mit Neptun und verneigen uns hochachtungsvoll vor den Männern der Endurance.

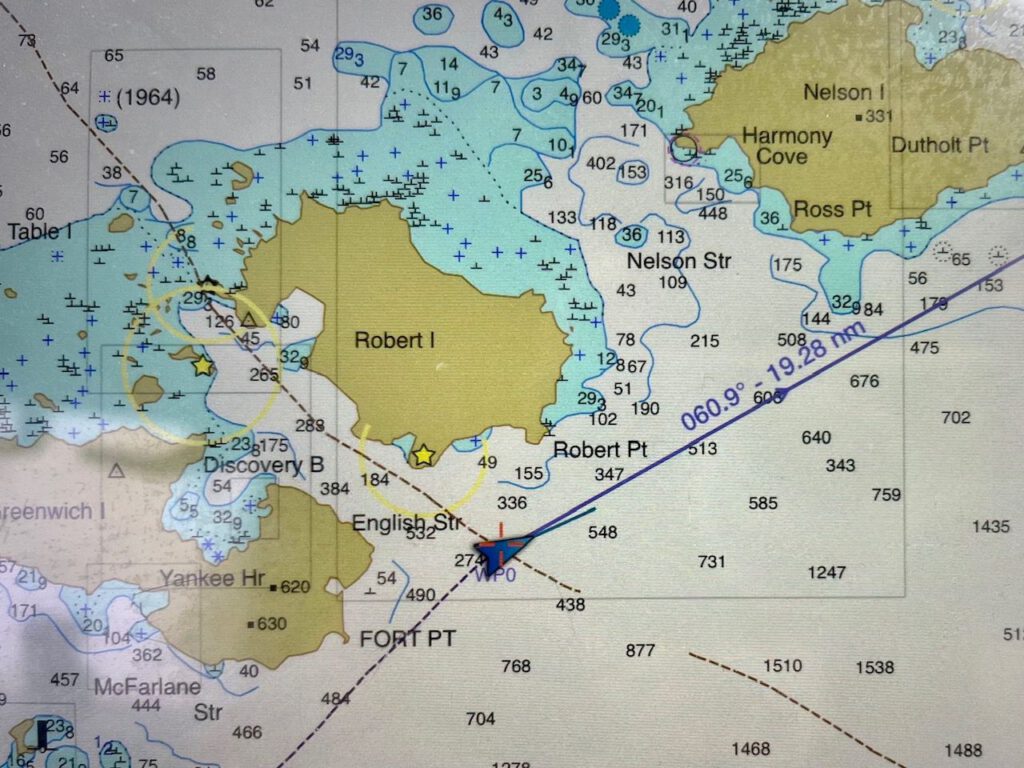

Und dann brechen wir auf, werfen einen letzten Blick zurück auf Point Wild und setzen unseren Kurs nach Norden.