Offline am Ende der Welt ?

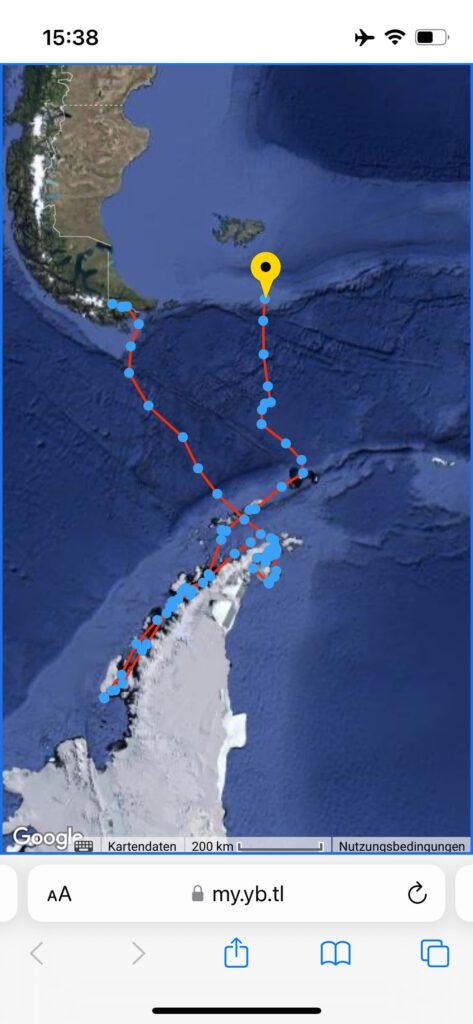

Das dachten wir vor Beginn unserer Reise, das war ein Teil der Idee. Unterwegs zu sein am Ende der Welt und in einer eigenen. Fernab vom Weltgeschehen, von permanenter Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, in Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Ganz auf uns gestellt, allein im Hier und Jetzt und unserem eigenen kleinen Universum.

Von meinen ersten Reisen in den hohen Norden, nach Spitzbergen kenne und liebe ich dieses Gefühl. Die Welt auf einem kleinen Segelboot ist sowieso schon eine ganz eigene. Damals segelte man von Longyearbyen hinaus auf den Icefjord, und sobald der Funkmast außer Sichtweite war, war man selbst außer Reichweite. Aus der Welt gefallen.

Ein paar Jahre später reichte der Empfang bereits bis auf die andere Seite und sobald man auf dem Rückweg aus Norden, aus dem Forlandsund kommend, am Alkhornet den Bug in den Icefjord reckte, begannen plötzlich alle Handys an Bord wie verrückt zu piepen und kündigten mit einem vielfachen „pling“ all die verpassten Nachrichten und Neuigkeiten an. Und Menschen, die zuvor vier Wochen lang kein einziges Mal auf ihr Handy geschaut hatten, saßen von einem Moment auf den nächsten allein mit sich und ihrem Telefon in irgendeiner Ecke an Deck und starrten gebannt aufs Display. Waren völlig absorbiert. Allein die Verfügbarkeit weckte ein Bedürfnis, was all die Zeit zuvor mangels Gelegenheit gar nicht existiert hatte. Vermisst wurde all dies zuvor nicht.

Die Zeiten ändern sich. Auch – und gerade – in den abgelegenen Regionen dieser Erde. Dank Starlink mittlerweile sogar in der Antarktis. Mehrere tausend Satelliten im All versorgen selbst den entferntesten Zipfel unseres Planeten bei freier Sicht zum Himmel mit einer Internetverbindung. Stabiler und schneller als in so manch deutscher Stadt.

Und so war die Überraschung groß: Anders als erwartet, gibt es auch auf der Selma seit dieser Saison Starlink. Wenn die Stromversorgung es erlaubte, waren wir somit permanent online. Hatten Zugang zu allen Informationen und – andersherum – fanden diese auch den Weg zu uns.

Das verändert vieles. Das Leben und Miteinander an Bord, die Art unterwegs zu sein, zu planen und Entscheidungen zu treffen, schlussendlich die gesamte Reise.

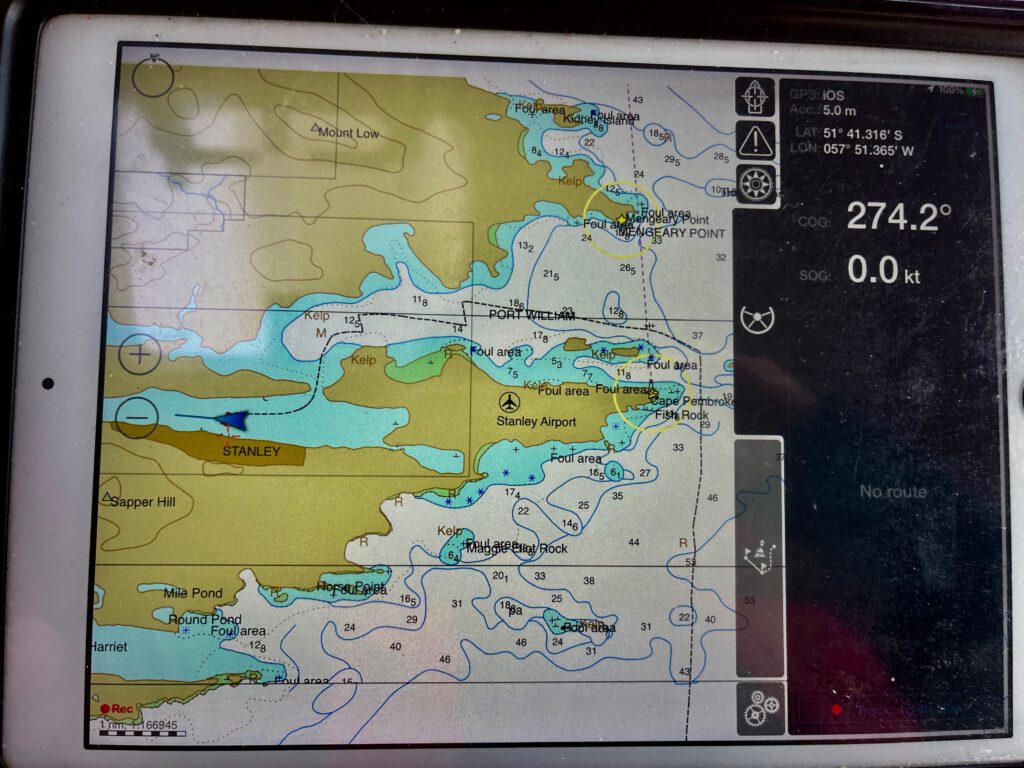

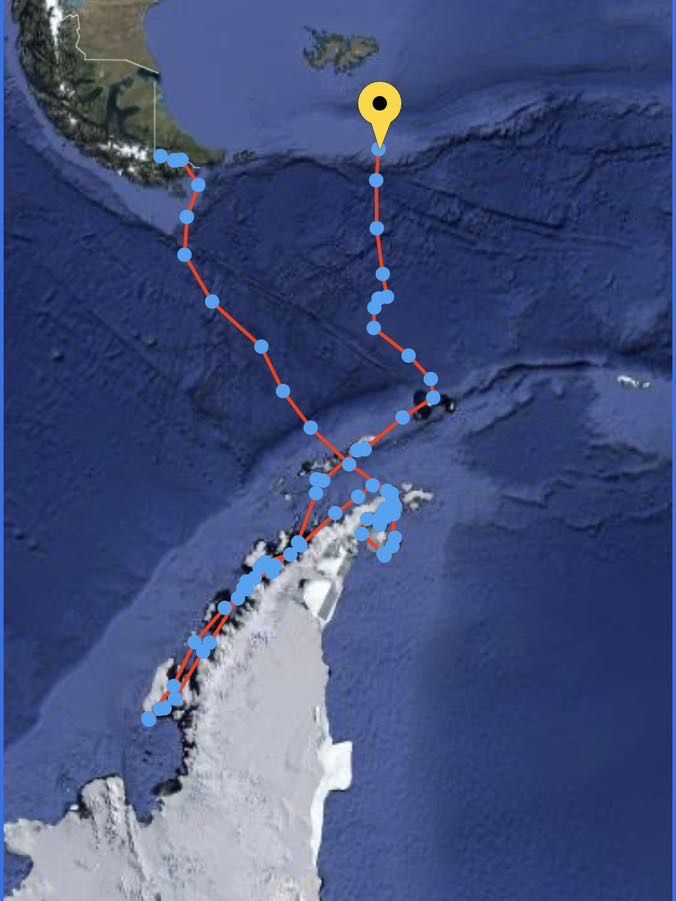

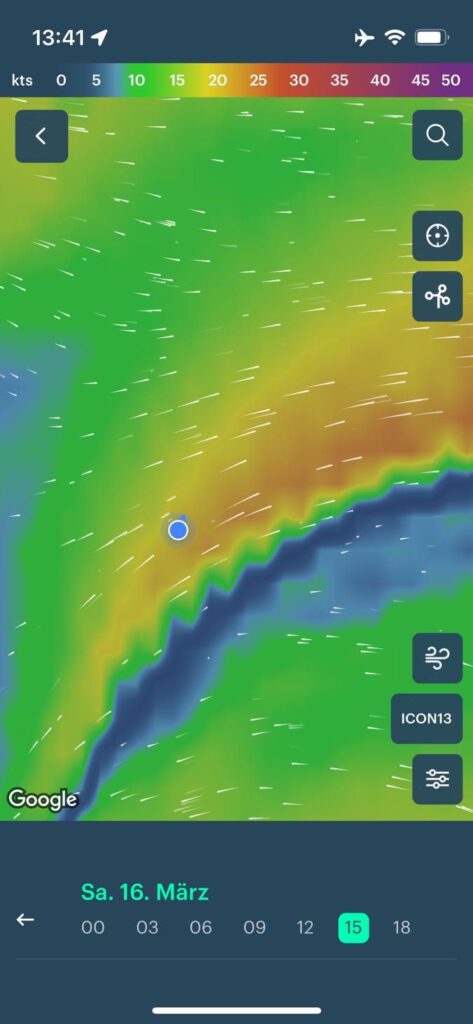

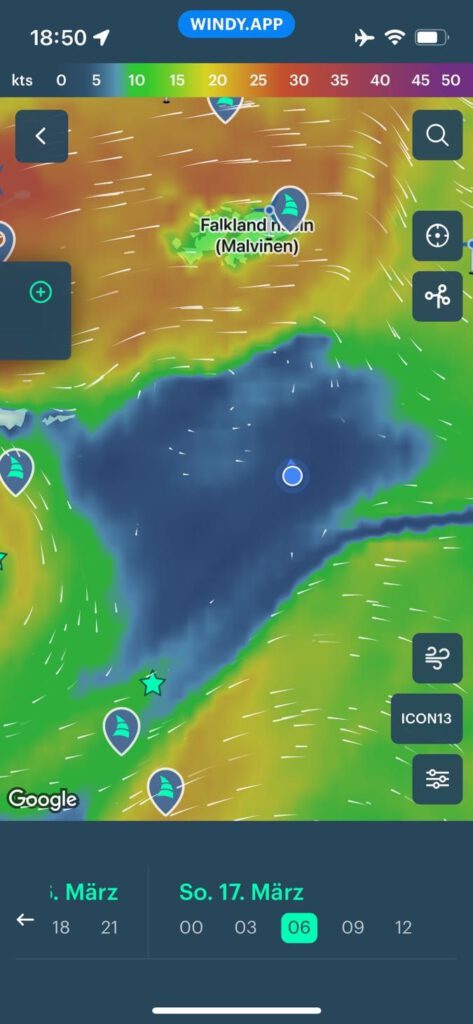

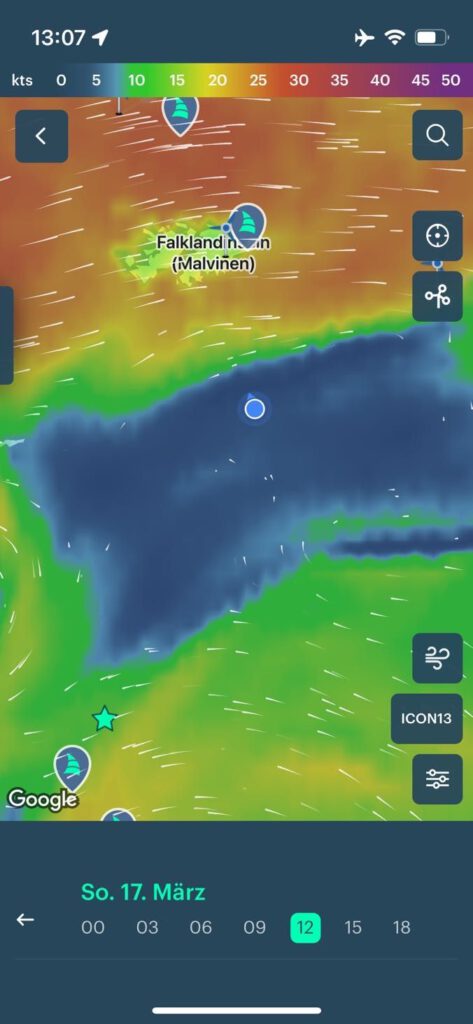

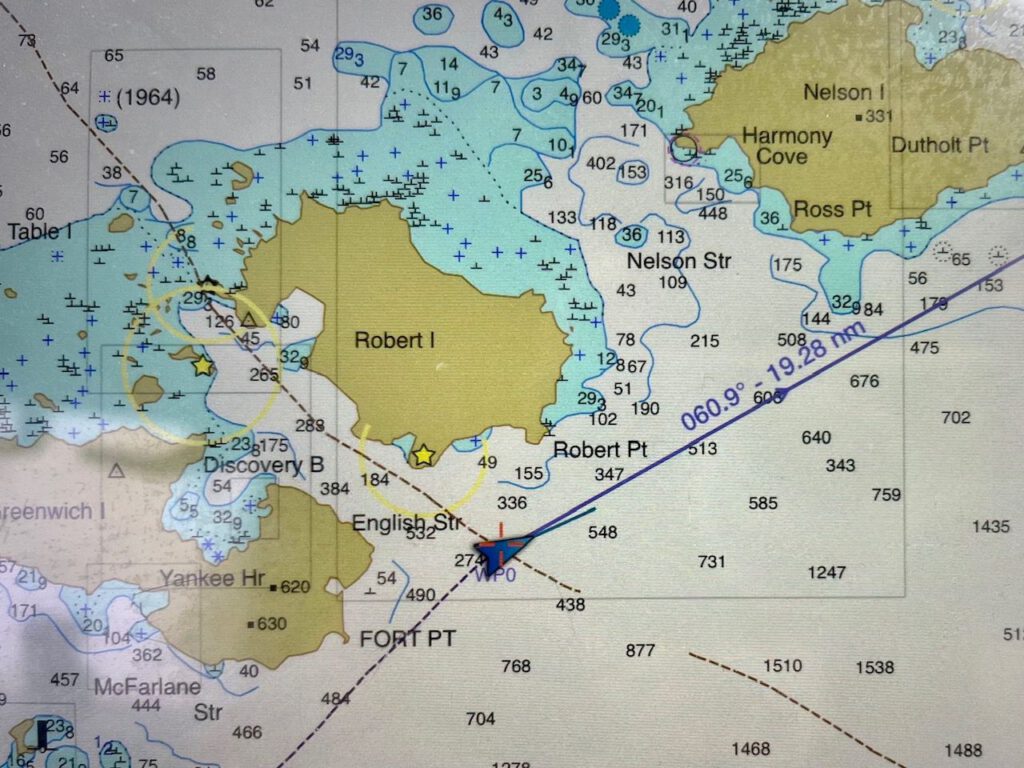

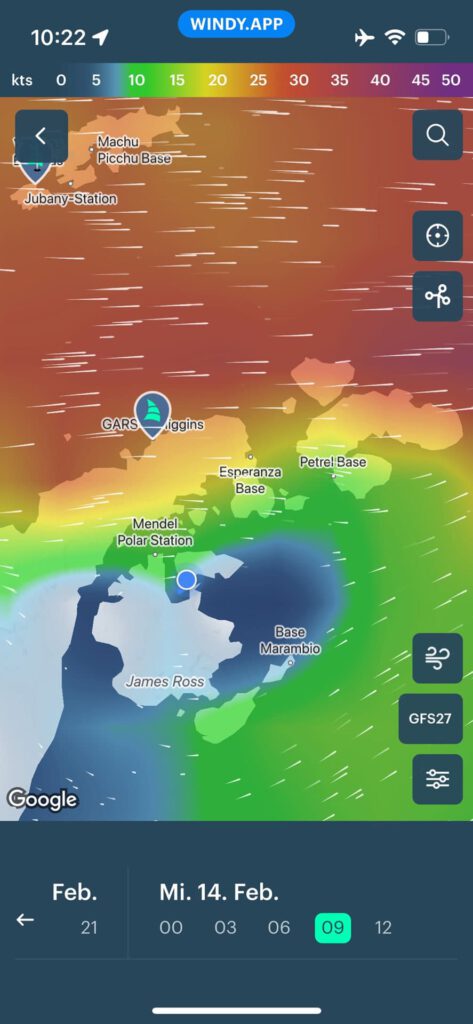

Es ist weder gut noch schlecht, es kommt – wie immer – darauf an, wie man damit umgeht, was man damit macht. Und alles hat zwei Seiten. Klar ist es prima, jederzeit die aktuellen Wetterdaten abrufen zu können, damit planen und rechtzeitig reagieren zu können. Das macht vieles einfacher und sicherer. Aber stets zu wissen, was einen erwartet (auch wenn die Prognosen sich nicht immer bewahrheiten) ändert auch den Charakter einer solchen Reise. Mit den Informationen wird alles planbarer, berechenbarer. Man ordnet sich ihnen zwangsläufig unter. Es bedeutet einerseits mehr, gleichzeitig aber auch weniger Freiheit. Weniger Abenteuer, weniger Spontaneität, weniger Überraschungen und weniger Herausforderungen. Es verändert das bisher gewohnte Segeln in entlegenen, schwierigen Revieren – gerade in der Antarktis – komplett.

Und es verändert das Leben an Bord. Weil wir letztendlich permanent erreichbar sind. Weil uns hier Nachrichten erreichen aus der Welt, der wir für eine gewisse Zeit eigentlich den Rücken kehren wollten. Die einsickern in dieses ganz eigene, nahezu geschlossene Universum an Bord.

Weil das aus dem Alltag gewohnte Bild – Mensch mit Handy in der Hand – plötzlich auch hier Einzug hält. Manchmal drei, vier, mehr Menschen nebeneinander im Salon sitzen, jeder in sein Display vertieft. Anstatt miteinander ins Gespräch. Weil man verleitet wird, mal schnell noch dies oder jenes zu checken oder zu googeln. Nachrichten zu versenden, zu empfangen, zu beantworten. Weil allein die Gelegenheit scheinbare Bedürfnisse weckt, dies es ohne gar nicht gäbe.

Es verändert natürlich auch den Kontakt nach außen. Beispielsweise die Möglichkeit, andere teilhaben zu lassen an den eigenen Erlebnissen. Hatten wir zunächst noch geglaubt, per Iridium höchstens einmal pro Woche vielleicht ein Lebenszeichen, ein paar Zeilen Text hinaus in die Welt senden zu können, war nun alles möglich. Und zwar nahezu jederzeit und unbegrenzt. Wir konnten Freunde und Familien mit Nachrichten und Fotos versorgen, in Echtzeit. Das ist schön, aber auch anstrengend. Es weckt Erwartungen, die bedient werden wollen. Es kostet Zeit, die man plötzlich mit der Kommunikation nach außen verbringt, anstatt in der Welt und Umgebung, in der man eigentlich gerade ist. Man überlegt, was man schreibt, man sortiert und bearbeitet Fotos, liest und beantwortet Nachrichten, postet auf Social Media … und all diese Zeit verbringt man letztendlich allein mit seinem Handy, während die Wirklichkeit in diesem Moment an einem vorbeizieht.

Doch dies gehört heute wohl dazu. Es fällt schwer, sich dem zu verschließen.

Und hier kommt auch Major Tom ins Spiel.

Major Tom

Mein Freund Tom, ohne den es dieses Logbuch gar nicht gäbe. Der sich im Vorfeld auf meine Bitte hin bereit erklärt hatte, die ursprünglich angenommenen Lebenszeichen und Neuigkeiten – ein paar Zeilen Text, circa einmal pro Woche – hier auf dieser Website zu posten. Damit Familien, Freunde, Menschen, die gern dabei gewesen wären, aber nicht konnten und andere Interessierte zumindest ein bisschen teilhaben können.

Der plötzlich lange Texte bekam und viele Fotos. Die es aufzubereiten und einzuarbeiten galt. Nicht nur einmal pro Woche, sondern deutlich häufiger. Viel Input von mir, von uns bedeutete viel Arbeit und viel Zeit für Tom.

Am Ende hat das Internet am Ende der Welt dazu geführt, dass dieses Logbuch gut gefüllt ist. Umfangreicher als jemals gedacht. Dass es viele Kapitel bekommen hat, von vielen schönen Erlebnissen und wunderbaren Begegnungen berichtet, viele unvergessliche Momente und Bilder teilt. Das war (so das Feedback, welches ich bekommen habe) schön für alle Daheimgebliebenen. Und es ist im Nachhinein auch ein Geschenk für uns, all diese Berichte und Gedanken verfasst zu haben und hier nachlesen zu können …

Ohne Starlink, vor allem aber ohne Tom gäbe es all dies so nicht.

Dafür, lieber Tom, von ganzem Herzen mein und unser aller großer Dank!