Nur noch 100 Meilen bis Stanley

Es ist zwei Uhr nachts. Ich sitze draußen an Deck, habe gerade von Unda die Nachtwache für die nächsten vier Stunden übernommen. Die ersten zwei davon habe ich allein für mich, dann kommt Peter dazu. Ich genieße diese einsamen Stunden allein mit der Nacht und dem Meer jedes Mal aufs Neue.

Über mir hat sich die klare Nacht ausgebreitet, der Mond ist schon wieder untergegangen. Ein funkelnder Sternenhimmel spannt sich über mir auf, das mittlerweile vertraute Kreuz des Südens kitzelt wie immer Selmas Mastspitze. Nur im Südwesten färben Wolken den bereits dunklen Himmel noch etwas schwärzer.

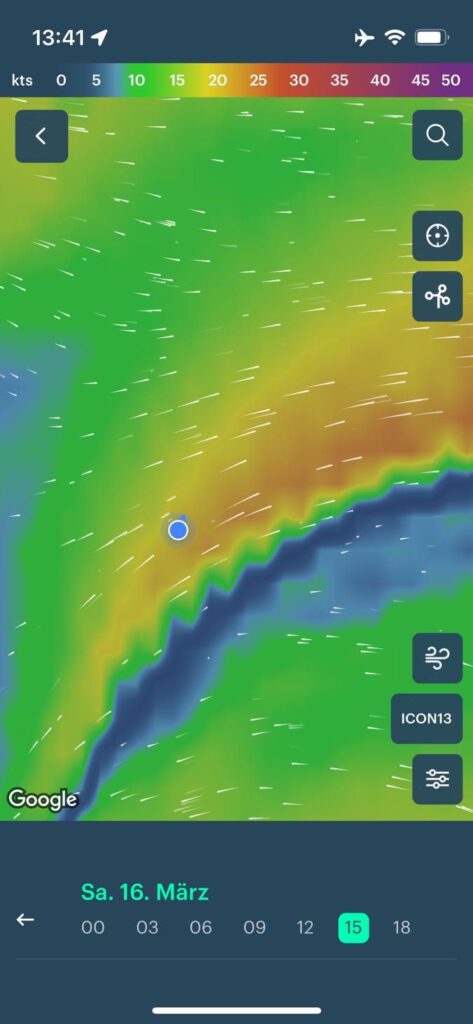

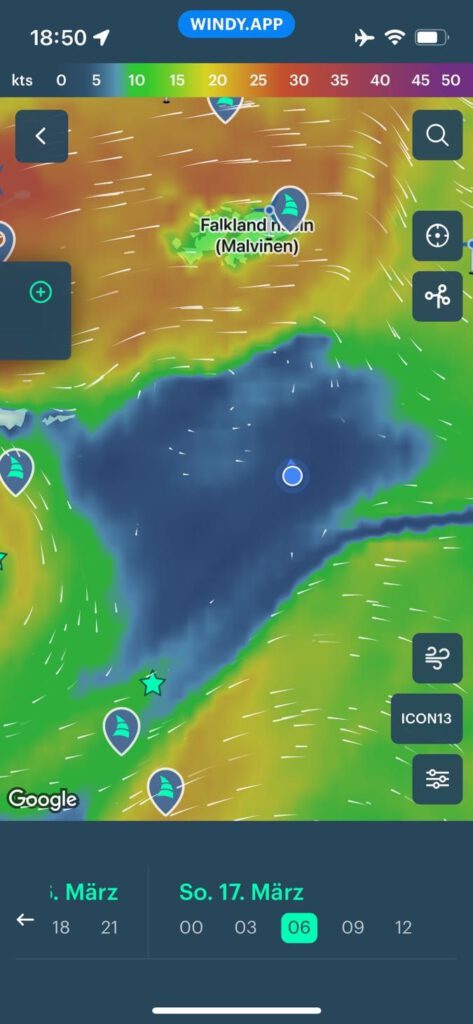

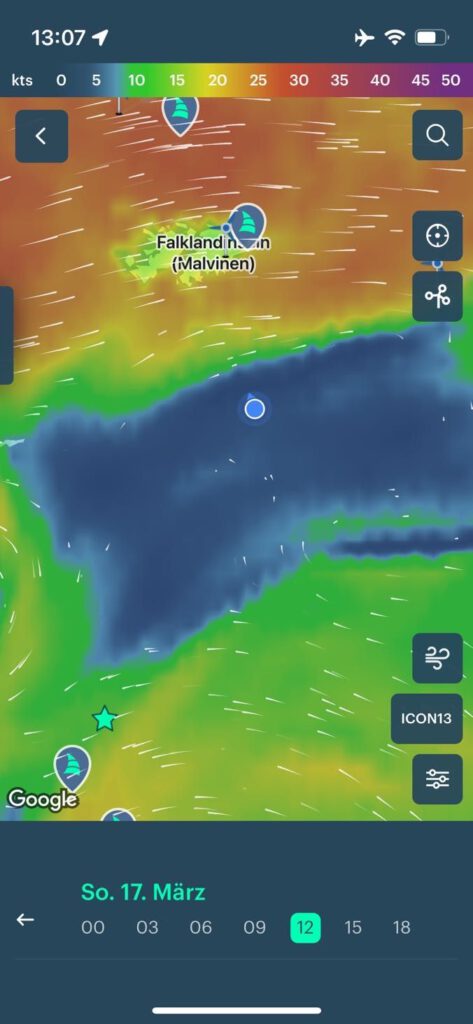

Da zieht etwas herauf. Ob ein ausgewachsener Sturm oder nur Starkwind, wird sich in ein, zwei Stunden zeigen. Die Wettermodelle waren sich diesbezüglich uneins. Der Wind pfeift mit knapp 20 Knoten aus Südwest, Tendenz steigend. Das Besansegel ist noch gesetzt, und wir warten erst einmal ab. Das Ruder mit 11 Grad nach Steuerbord eingeschlagen, driften wir mit 1 bis 1,5 Knoten Fahrt nach Norden, unserem Ziel entgegen.

Noch rund einhundert Meilen sind es bis zu den Falklands. Nur!

Bei rauschender Fahrt sind dies elf, zwölf Stunden, bei guter wären wir in zwanzig Stunden da. Dann wäre dies meine letzte Wache, nachts an Deck der Selma. Keine schöne Vorstellung, denn wenn ich ehrlich bin, will ich überhaupt noch nicht ankommen. Denn Port Stanley bedeutet das Ende unserer Reise, zumindest unseres Segelabenteuers.

Klar haben wir noch eine Woche Zeit, die Falklands zu erkunden. Aber wir müssen uns von der Selma verabschieden – von Piotr, Voy, Ewa. Allein der Gedanke fällt mir unendlich schwer. Ich mag gar nicht daran denken, dieses feine, zu einem Zuhause gewordene Boot und diese lieb gewonnenen Menschen zu verlassen. Abschiede fallen meist schwer, das von Bord gehen, besonders nach einer solch langen, intensiven Zeit umso mehr. Das mochte ich noch nie. Und ich habe nicht nur einmal mit dem Gedanken gespielt, einfach an Bord zu bleiben, die Falklands ohne mich im Kielwasser verschwinden zu lassen und die Selma noch mit zurück nach Ushuaia zu segeln. Verlängerung sozusagen…

Andererseits: Natürlich freut man sich, nach so langer Zeit auch wieder aufs nachhause kommen, auf die Familie, Freunde. Auf so manche Annehmlichkeit, manchen alltäglich und selbstverständlich gewordenen Luxus, den eine solche Reise nicht bietet. Ein warmes Bad, ein frisches Bett, etwas bestimmtes zu Essen, den Duft des erwachenden Frühlings, sprießendes Grün… aber eigentlich hat es uns während der letzten knapp sieben Wochen an nichts gefehlt, habe ich derlei Dinge nicht vermisst. Im Gegenteil: ich hatte alles, was ich brauchte, was für den Moment wichtig war. Mehr als das. Meine Tage und Nächte waren lebendig und erfüllend und genauso habe ich mich gefühlt: lebendig und erfüllt.

Ich habe eine Welt erkunden können, die mich seit meiner Kindheit fasziniert hat, die ich bisher nicht oder nur aus Erzählungen, Berichten, Büchern, Filmen kannte. Habe atemberaubende Landschaften und eine reiche Tierwelt entdeckt, die mich jeden einzelnen Tag beeindruckt haben, begeistert, verzaubert, überwältigt, überrascht, beglückt. Ich war an Orten, die ich zu sehen, zu ersegeln jahrelang erträumt hatte – das hat mich fasziniert und zutiefst berührt.

Ich habe all diese Erlebnisse mit zehn wunderbaren Menschen geteilt, die ich in dieser Zeit ein wenig kennenlernen durfte. Wir hatten all die Wochen Freude an diesem Abenteuer und Spaß zusammen, konnten uns aufeinander verlassen, haben füreinander gesorgt und freuen uns immer noch jeden Morgen über den nächsten Tag miteinander, auf die nächste gemeinsame Wache.

Deshalb würde ich am liebsten das Ruder herumreißen, den Kurs wieder auf Süd drehen und mit der Selma und genau dieser Crew weitersegeln. Nach Süden, Osten oder Westen. Ganz egal. Wohin auch immer, Hauptsache weiter. Hauptsache Meer.

So zwiespältig und hin- und hergerissen wie ich mich gerade fühle, hat sich auch die Drake in den letzten Tagen gezeigt. Diese eigentlich wilde Ozeanpassage im Südpolarmeer, berühmt berüchtigt für die in kurzen Abständen durchjagenden gewaltigen Sturmtiefs, besonders jetzt im Herbst, hat uns überrascht. Und auch ein wenig enttäuscht.

Wie bereits während unserer ersten Querung auf dem Weg von Ushuaia in die Antarktis hat sie genau diese ihr zugeschriebene Wildheit vermissen lassen. Uns riesige, mit weißer Gischt überzogene Wellenberge und einen ausgewachsenen Sturm verwehrt – oder erspart, wie man‘s nimmt.

Woran es liegt? Wir wissen es nicht. Alles verändert sich, auch und besonders hier. El Niño könnte mit ein Grund dafür sein, denn insgesamt war es hier weit im Süden wärmer, wechselhafter, nasser. Zahlenmäßig weniger und weniger ausgeprägte Tiefdruckgebiete zogen von West nach Ost, somit gab es auch deutlich weniger starken Wind oder überhaupt Wind, was wir während der gesamten Reise gemerkt haben. Wir hatten leider viel weniger Segeltage als erwartet, als üblich.

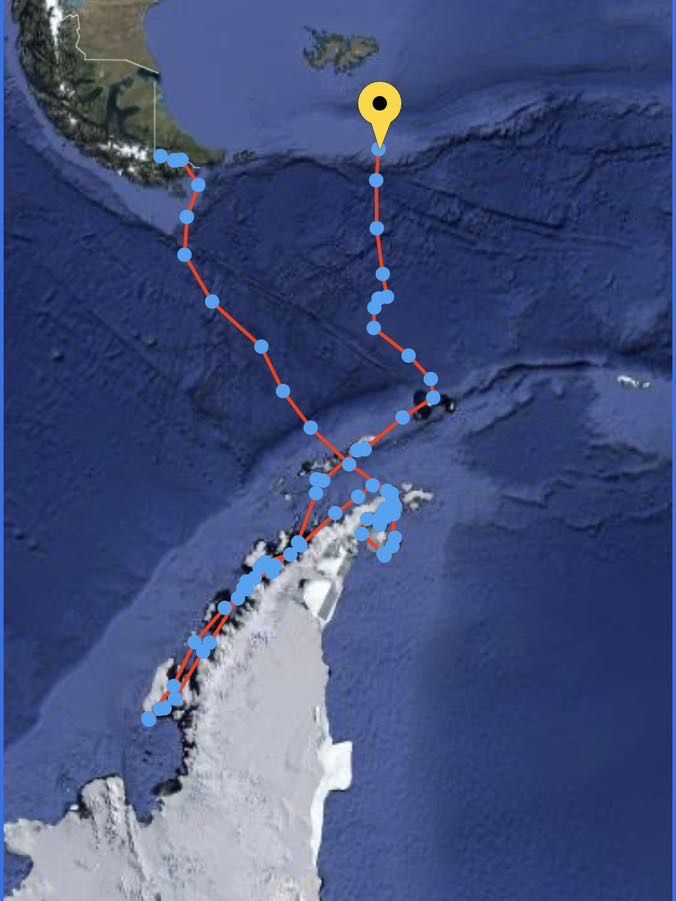

Eine Woche auf See

Vor sechs Tagen sind wir in Elephant Island aufgebrochen. Diese sechs Tage waren ein unsteter Mix aus entweder kräftigem Wind oder Flaute. Abwechselnd konnten wir ein paar Stunden, einen Tag, eine Nacht bei 20-25, mal 30 Knoten Wind richtig gut segeln, um am nächsten Morgen bei öliger, träger, spiegelglatter See aufzuwachen und in einen nahezu windstillen Tag hineinzugleiten, bei 4-6 Knoten Wind und kaum Fahrt herumzudümpeln.

Mal rauschte die Selma unter voller Besegelung mit 11 Knoten durch die aufgewühlte See und am Steuer musste man so richtig arbeiten, mal flappten die Segel, wenn der Wind urplötzlich wieder einschlief. Und statt uns musste Mr. Perkins ran.

Der Ozean um uns herum war dann alles andere als rau und wild. Er glich dann eher einem großen, ruhigen See, je nach Sonne mal blau, mal grau gefärbt. Nur die stets hohe und gewaltige Dünung, ihre Wellenberge und Täler, die Selma wild schaukeln und rollen ließen oder die uns von Zeit zu Zeit begleitenden Albatrosse erinnerten dann daran, dass wir uns auf dem Meer befinden.

Die Albatrosse, die so unglaublich elegant und mit Leichtigkeit segeln, selbst bei nahezu Windstille noch jedem Wellenberg und -Tal ein wenig Auftrieb für ihren schwerelosen Flug abgewinnen können. Sie zu beobachten ist wunderbar.

Aber auch das ist unterwegs sein und segeln. Mehr als es nehmen wie es kommt, konnten wir ohnehin nicht und so freuten wir uns über jeden Knoten Wind, jede Segelstunde, jeden wilden Ritt über die beeindruckend hohen Wellen. Und nahmen auch die Flaute an: genossen die damit einhergehende Ruhe, die Sonne, die Wärme, den Müßiggang. Wir saßen oder tanzten an Deck in der Sonne, lüfteten unsere Klamotten, zelebrierten Karens Geburtstag, machten klar Schiff… eines Vormittags wagten wir sogar einen Sprung ins 4,5 Grad kalte Südpolarmeer. Ein erfrischendes Vergnügen – langanhaltendes Prickeln und ein breites Grinsen inklusive. 3.500 Meter Ozean unter sich. Und wer kann schon von sich behaupten, in der wilden Drake Passage gebadet zu haben?

Jetzt ist es vier, der Himmel komplett zugezogen, die dunklen Wolken und das Wetter haben uns erreicht. Der Wind – zwischenzeitlich auf fast 30 Knoten aufgefrischt – hat auf Süd gedreht, wieder auf 15 Knoten nachgelassen.

Zeit, einen Kaffee zu kochen und Piotr zu wecken. Zu schauen, zu entscheiden. Vielleicht mehr Segel zu setzen, vielleicht einfach noch eine Weile weiter zu driften … Mal sehen.

Ich für meinen Teil habe Zeit und keine Eile anzukommen. Im Gegenteil.