Draußen faucht der Wind um die Masten der Selma und der Regen klopft aufs Dach des Steuerhauses – es herrscht schlicht Sauwetter. Wir haben uns gerade noch rechtzeitig wieder hier in den Argentine Islands in Vernadsky verkrochen, als der für die nächsten zwei Tage angesagte Sturm aus Nord am Montag Nachmittag heraufzog. Wie schon auf dem Weg nach Süden werden wir diesen hier geschützt abwettern.

Von Adelaide Island zurück nach Norden

Eigentlich sollte es um diese Jahreszeit eher schneien als regnen, es ist Herbst. Das war bereits die letzten Tage deutlich zu spüren. Auf dem Weg von der Südspitze Adelaide Islands hierher wurde es nach einem sonnigen Genuss-Tag mit bestem Wetter nach und nach kälter. Wir hatten es immer wieder mit viel Eis zu tun.

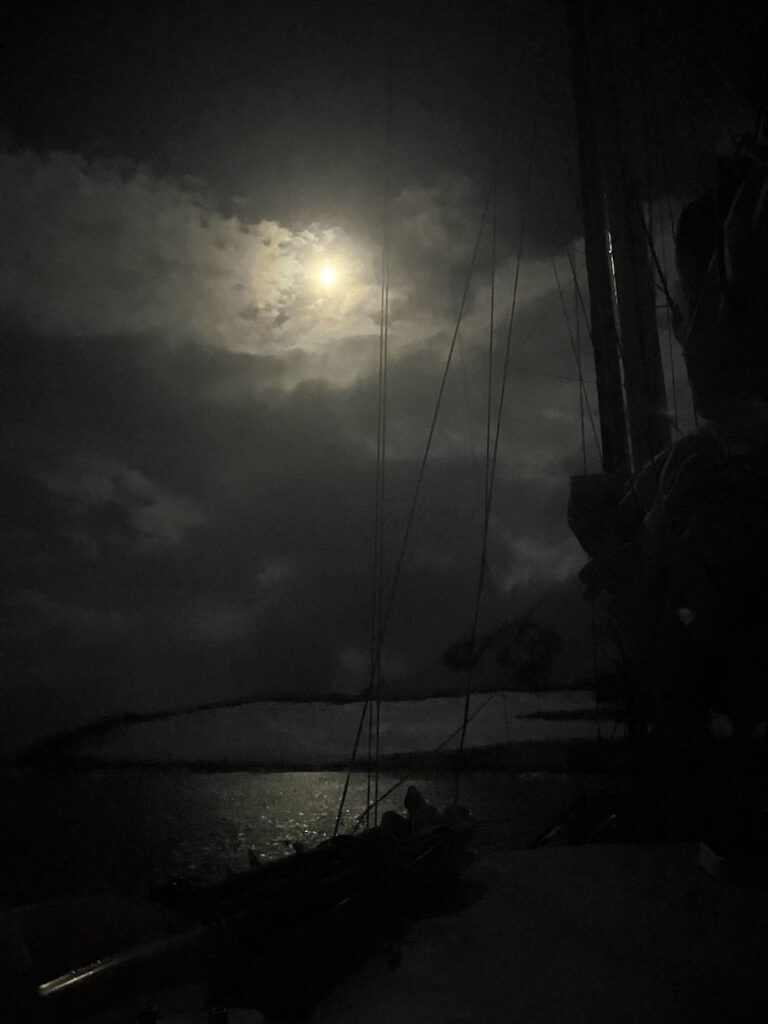

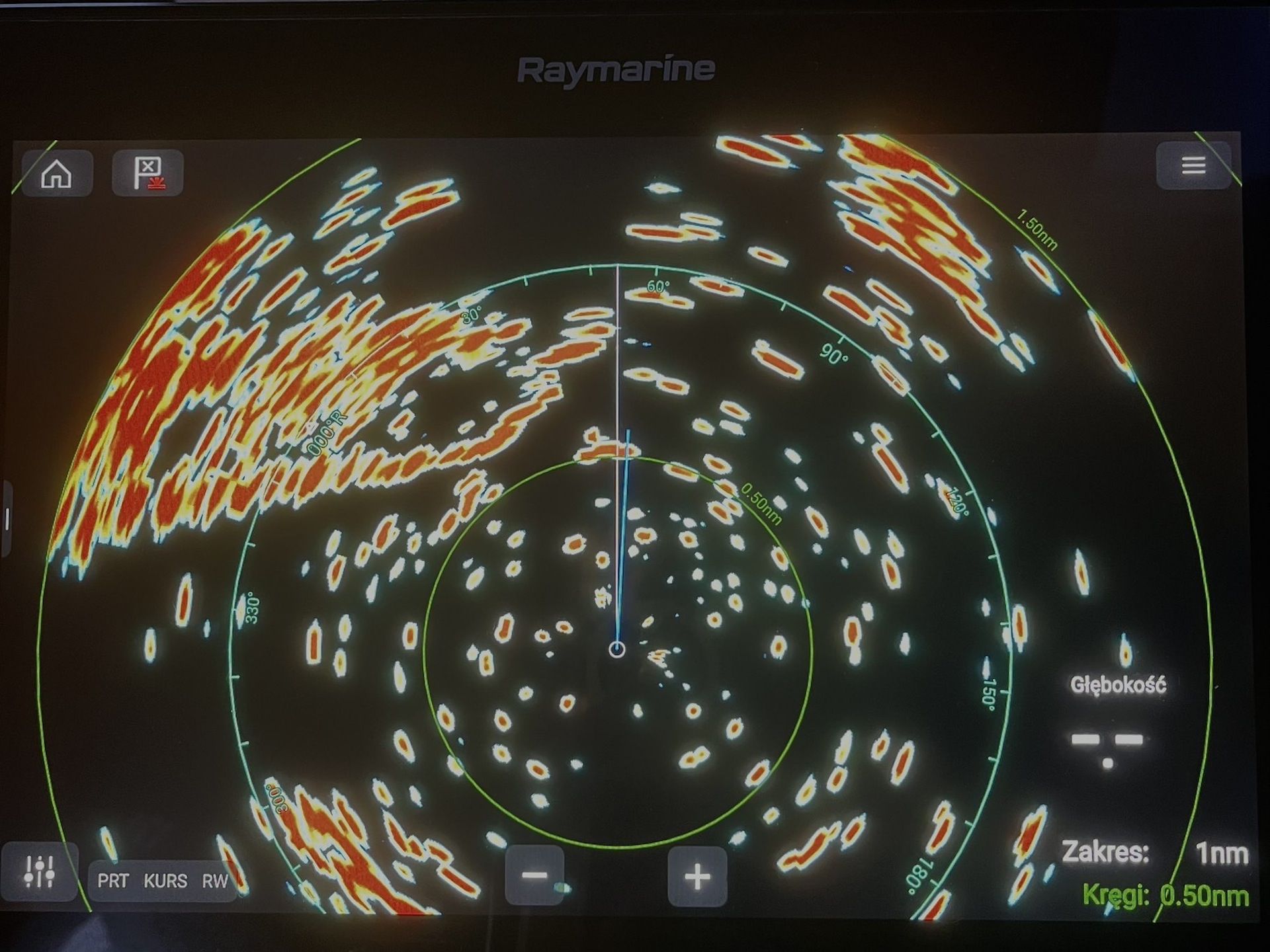

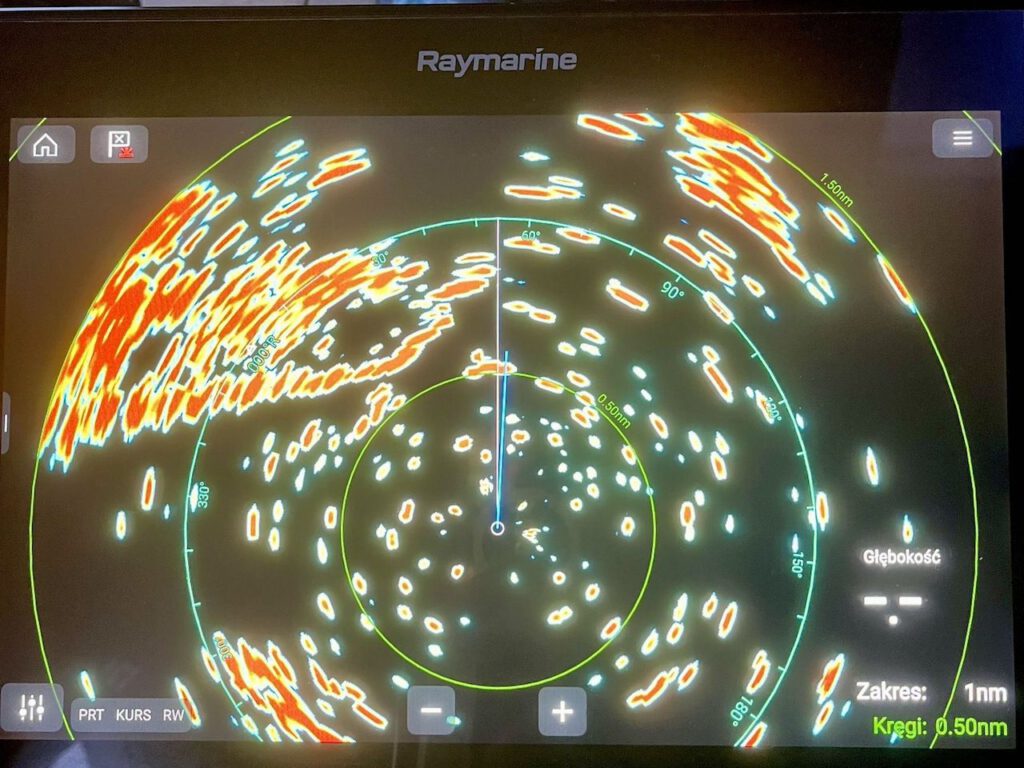

Eigentlich wollten wir auch Adelaide Island runden und auf der Westseite wieder nach Norden segeln. Doch auf dem Rückweg unserer Gletschertour haben wir von der Eiskappe aus zahlreiche große Eisberge und dicht gepackte Treibeisfelder vor der Westküste liegen sehen. Zusammen mit dem vorhergesagten stürmischen Wind aus SW keine optimalen Bedingungen, da wir bis Vernadsky in einem Schlag ohne Pause und damit auch zwei Nächte hindurch segeln wollten, um rechtzeitig anzukommen. Piotr hat daher entschieden, erneut den Weg auf der Ostseite von Adelaide Island zu nehmen, um nach Norden zurückzukehren. In den Kanälen wurde es teilweise schon richtig eng, mehr als einmal mussten wir umkehren, weil zu viel Eis die Durchfahrt unmöglich machte. Glücklicherweise gab es jeweils mit einem anderen Kanal eine Alternative. Auch die war eisgespickt. Aber mit ganz wenig Fahrt, viel Geduld, einem Ausguck auf dem Mast, viele Umdrehungen am Steuerrad und einer Person am Bug, die links und rechts das Eis am Bug der Selma vorbeizudrücken versuchte, sind wir – slowly slowly, step by step (Piotrs Herangehensweise in den allermeisten Situationen) – im Slalom durch die Eisfelder navigiert. In der Dunkelheit der Nacht waren wir einfach noch einen Tick vorsichtiger und im Schein unserer Bug Scheinwerfer unterwegs, unterstützt vom Radar und manchmal auch dem Mondlicht.

Waddington Bay, Rasmussen Point

Am Montag Morgen haben wir uns vor der Dämmerung gut 1,5 Stunden treiben lassen, bevor wir mit der Morgensonne Waddington Bay angelaufen sind. Auch hier war das Wasser bereits eisüberzogen. Kleinere Treibeisfelder und immer wieder Pfannkucheneis (dicht aneinander gepackte runde Eisflächen mit einem leicht erhabenem Rand, die aussehen wie große Pfannkuchen) begleiteten uns bis Rasmussen Island, wo wir vor Anker gingen. Wir wollten den sonnigen Vormittag und die Ruhe vor dem Sturm noch für einen Landgang nutzen. Mit dem Zodiac ging’s durchs Pfannkucheneis zur Insel. Ab und an mussten wir mit den Paddeln nachhelfen und das Eis brechen oder beiseite schieben.

Auf Rasmussen Island liegt ein Blauwal aus dem 12. Jahrhundert (!), beziehungsweise das, was von ihm übrig ist. Das war nach solch einer unvorstellbar langen Zeit eine ganze Menge: nicht nur das Skelett, auch Haut und Blubber sind teilweise erhalten. Aus dem riesigen Kieferknochen ragt ein armdickes Stück Nervenstrang, aussehend wie Holz, wie der Ast eines Baumes. Während wir schwer beeindruckt Wal und Eis bestaunten, nutze Ivan die Gelegenheit, um noch einmal fleißig Proben zu sammeln. Die Insel ist ein Paradies für ihn, immer wieder zieren üppige, saftig grüne Moospolster oder teils farbenfrohe Flechten die kargen Felsen.

Wir ließen Ivan Zeit, verholten die Selma und setzten mit dem Dinghi über nach Rasmussen Point. Unterwegs stoppten wir an einer großen, treibenden Eisscholle und enterten diese für einen kurzen Eisspaziergang. Am Rasmussen Point erwartete uns eine Kolonie Gentoo Pinguine. Diese waren über unsere Anlandung jedoch nicht sonderlich begeistert, so dass wir uns einen weniger dicht besiedelten Platz suchen mussten.

Einmal die Felsen hinauf geklettert hatten wir eine fantastische Aussicht. Eisberge, Pinguine, Skuas, üppiges Moosgrün, verlassene Pinguinnester … und eine kleine Schutzhütte der ehemals britischen Faraday Station. Der Blick auf den benachbarten Gletscher, seine riesige Front und Abbruchkante war gigantisch. Doch aus der Ferne zog aus Südwesten bereits dunkel die Front heran.

In den sicheren Hafen

Wir beeilten uns, zur Selma zu kommen, sammelten Ivan samt Material von der Insel ein und setzten Kurs auf die gut fünf Meilen entfernte Vernadsky Station. Das Wetter schlug binnen kürzester Zeit um, der Wind frischte auf knapp 30 Knoten auf, was die Fahrt durchs dichte Eis nicht einfacher machte. Der Blick durchs Fernglas vom Mast stimmte aber zuversichtlich: entlang der Küste der Argentine Islands ließ ein schmaler dunkler Streifen mehrheitlich offenes Wasser vermuten, was sich auch bewahrheitete.

Gerade rechtzeitig passierten wir die Station und erreichten die kleine Bucht, wo bereits eine andere Yacht, die Jonathan, gut vertäut lag.

Wir warfen den Anker und brachten unsere Landleinen aus, diesmal fünf, so dass wir eng an den Felsrand der Bucht geschmiegt im Windschatten zu liegen kamen. Stets gut beobachtet vom Hausherrn der Bucht: dem Seeleoparden. Zunächst spielte er interessiert zwischen Fels und Boot, tauchte auf und ab, rollte und drehte sich, schwamm unter der Selma hindurch, kam zurück und begann von vorn mit seinem Spiel. Irgendwann wurde das Dinghi zum Objekt seiner Begierde und er begann, Ewa und Voy zu verfolgen, rammte einmal das Boot, so dass Ewa sich vorsichtshalber mit einem Paddel bewaffnete.

Doch irgendwann waren alle Leinen ausgebracht und dichtgeholt, Selma lag ruhig und fest, das Dinghi wieder sicher an Deck. Und wir konnten endlich in Ruhe anstoßen auf all die Ereignisse der letzten Tage im Süden anstoßen: die Überschreitung des Südlichen Polarkreises, den südlichsten Punkt unserer Reise, die geglückte Land-Exkursion, darauf, dass das gemeinsame Leben und Miteinander an Bord noch immer wunderbar und ein Fest ist… Der Neptunia Hendricks Gin aus Ushuaia war dafür gerade richtig, und auch Neptun bekam seinen Schluck zum Dank.

Missgeschick I – Böse Überraschung

Ivan hatten wir bereits direkt nach unserer Ankunft glücklich samt seinen Kisten und Tüten voller Proben wieder bei der Station abgesetzt. Wir hatten den gesamten Abend gemütlich an Bord verbracht und waren froh, bei dem Sauwetter das Boot nicht verlassen zu müssen, so wie Piotr, der noch einen Sauna-Termin hatte.

Der Sturm war die ganze Nacht über deutlich zu spüren, rüttelte immer wieder an den Leinen, fauchte durch die Wanten, der Regen prasselte an Deck. Der nächste Morgen sah nicht viel besser aus. 40 Knoten Wind, grau und nass. Und der erste Blick aus dem Ruderhaus hielt noch eine weitere unschöne Überraschung für uns bereit: das Dinghi lag ziemlich platt im Wasser, die vordere Kammer schlapp und luftleer.

Offenbar hatte unser Nachbar, der Seeleopard, diesmal seine Spielfreude etwas übertrieben. Ob aus Frust darüber, dass das orangefarbene Ding nicht mit ihm spielen wollte, oder ob er vielleicht den Schluck für Neptun abgekriegt und nicht vertragen hat, wissen wir nicht. Nur dass Piotr, spätnachts aus der Sauna zurückkehrend, bei den heftigen Windböen das Dinghi nicht allein an Deck hieven konnte und keine helfenden Hände mitten in der Nacht aus dem Schlafsack holen wollte. So schnell kann’s gehen, wenn man einmal nicht aufpasst. Doch ärgern ändert nichts und hilft nicht weiter. Wir saßen das Missgeschick wegen des Mistwetters erst einmal aus, frühstückten in Ruhe, vertrödelten den Tag mit Lesen, Schreiben, Fotos sortieren …

Als sich um vier endlich der Dauerregen in ein sanftes Tröpfeln verwandelte, bargen wir das kaputte Dinghi. An Deck hängend offenbarte sich das Ausmaß des Schadens: an mehreren Stellen lief das eingedrungene Wasser heraus. Der Seeleopard hatte ganze Arbeit geleistet (oder das Dinghi erbitterten Widerstand, so dass er sich bemüßigt fühlte, ihm den Garaus zu machen): alle drei Kammern waren beschädigt und zeigten deutliche Spuren seiner scharfen Zähne – Löcher, Schlitze, Risse über Eck … Piotrs Urteil lautete angesichts des Alters und Gesamtzustandes Totalschaden. Was uns an diesem Tag den Transport zur Station und eine Reparatur ersparte. Wir zerlegten das Dinghi und verstauten alles in der Vorpiek, wo es für den Rest der Reise seine letzte Ruhestätte finden würde. Hievten das zweite, etwas kleinere Ersatz-Dinghi an Deck und machten es einsatzbereit. Der Bösewicht und Schadensverursacher ließ sich übrigens den ganzen Tag nicht ein einziges Mal blicken.

Missgeschick II

Der Tag geht bereits zur Neige, als wir endlich in zwei Etappen zur Station übersetzen und zum heiß ersehnten Wellness-Programm übergehen können. Der erste Teil huscht direkt unter die Dusche und danach in die Sauna. Teil zwei, zu dem auch ich gehöre, braucht noch etwas Geduld, da wir erst eine der Landleinen lösen und später wieder ausbringen müssen, um die Jonathan, die sich an einen anderen Platz verholen will, aus der Bucht zu lassen.

Danach ist das Dinghi frei und wir fahren zur Station. Dort angekommen vertreiben wir uns noch ein wenig die Zeit, sind eingeladen, trinken einen Wein in der Bar. Als der Rest uns über Funk anruft, dass wir rüber kommen können in die Sauna – wir würden einfach etwas mehr zusammen rücken und schon alle irgendwie hineinpassen – lassen wir uns das nicht zweimal sagen: Karen, Ursula und ich machen uns auf den Weg. Da das Dinghi bei der Selma ist, entscheiden wir uns der Einfachheit und Schnelligkeit wegen für den Landweg durch die Pinguinkolonie. Ivan drückt uns zwei große Wasserkanister in die Hand und meint, wir müssten nur das Schneefeld queren und dann über die Felsen kraxeln.

Das Licht der Sauna leuchtet verlockend zu uns hinüber. Die Pinguine weichen uns empört aus, einige haben es dabei so eilig, dass sie ausrutschen. Wenn sie sich dann schimpfend wieder aufrappeln und davon stolpern muss man einfach lachen. Doch das Lachen vergeht mir einen Augenblick später, als meine Füße plötzlich keinen Halt mehr finden. Der Schnee ist einer gefährlichen Mischung aus blankem Eis und vom Regen aufgeweichten Pinguin Guano gewichen, der die Sohlen meiner Gummistiefel nicht gewachsen sind. Ich rutsche aus und schlittere mit Schwung an Karen vorbei den Hang hinunter. An dessen Ende klatschen die Wellen ans Eis. Da will ich definitiv nicht landen und versuche mich irgendwo festzuhalten, aber nasses Eis und schlammige Pinguinnester erweisen sich als ziemlich ungeeignet. Meine Hose ist bereits völlig durchweicht. Am Ende ist es ein großer Haufen Guano, in dem meine Hände Halt finden. Ich komme irgendwie zum stehen, rapple mich auf, wieder auf die Füße. Meine Hose, meine Stiefel, mein Handtuch, meine Hände … alles ist total verschmiert. Auch Karen und Ursula bekommen ein paar ordentliche Spritzer ab, als ich meine Hände schüttelnd vom gröbsten Dreck befreien zu versuche. Mit einem grinsenden „Du siehst aber beschissen aus!“ und viel Gelächter werden wir an der Sauna empfangen. Das kommt davon, wenn man stolpernde Pinguine auslacht …

Ich rieche wie eine ganze Pinguinkolonie, ziehe die Klamotten aus, wasche alles grob aus – mit mittlerem Erfolg. Doch egal. Erst mal quetschen wir uns alle in die heiße Sauna, lachen uns kaputt über dieses Missgeschick (das sicher des Öfteren passiert) und genießen die Hitze und im Anschluss das prickelnde Bad im eiskalten Ozean. Den Rückweg trete ich später gezwungenermaßen in Unterhose, Gummistiefeln und meiner halbwegs verschont gebliebenen Segeljacke an, diesmal lieber mit einem Umweg über den felsigen Teil der Kolonie. In der Station folgt eine gründliche Wäsche: ich springe unter die Dusche, die Klamotten wandern in die Waschmaschine, wir in die Bar. Als wir später mit dem Dinghi den Heimweg auf die Selma antreten, sind die Klamotten wieder sauber und duften nach Ariel statt nach Pinguin.

Abschied

Am nächsten Morgen heißt es Abschied nehmen. Wir wollen weiter, unser Kurs zeigt nach Norden. Ivan wird noch weitere vier Wochen hier bleiben, bevor im April die Belegschaft wechselt und er wie die meisten der Stationsmitglieder die Heimreise antreten wird.

Es ist ein emotionaler, etwas wehmütiger Abschied. Wir alle stehen an Deck, als die Selma an der Station, am kleinen Holzpier vorbeigeleitet, auf dem Ivan steht und uns zuwinkt, noch schnell ein paar Abschiedsgrüße hin- und hergerufen werden. Ich bin sehr gerührt in diesem Moment und habe tatsächlich feuchte Augen. Obwohl wir hier nur zweimal für je zwei Tage vor Anker lagen, ist es so, als würde man gute, sehr vertraute Freunde zurücklassen. Vernadsky war während dieser Tage wie ein kleines Zuhause für uns, ein Ort, an dem wir warm und herzlich empfangen und umsorgt wurden. An dem wir geschützt und sicher lagen, während draußen zwei Stürme durchzogen. Ein Ort, an dem wir ganz besondere Menschen in einer ganz besonderen Zeit kennenlernen durften. Die zu verlassen, zurückzulassen schwer fällt, da wir alle in eine ungewisse, aber besonders sie und ihre Familien in eine schwierige Zukunft blicken. Unsere Gedanken sind bei ihnen, auch wenn sich unsere Wege nun wieder trennen. Wir sind sehr dankbar, dass sie sich gekreuzt haben. Danke Vernadsky!